研学旅行不是一场说走就走的旅行,经过深入的课程研讨、科学的学习规划和精心的筹备,2019-2020学年东莞外国语学校研学旅行课程再出发!

课程化的研学旅行拓展了学生的学习空间,革新了传统的学习方式。自主化的课堂形态让学生经历真实的探究、创造、协作与问题解决过程,养育了学生的核心素养。在前期实践与探索取得丰硕成果的基础上,我校以项目式学习(PBL)理念为指导,研发并组织实施了“东莞外国语学校研学旅行系列课程”。作为必选研学旅行课程的一部分,初三年级以“学会生存”为主题的海岛研学路线与初一级的“体验生活”、初二级的“感悟生命”形成有机的“三生教育”闭环。

启航篇——去远方

古人云:“读万卷书,行万里路。”2019年11月5日清晨,在教导处梅淑萍副主任作行前动员后,东莞外国语初三年级为期两天一夜的盐洲岛研学旅行正式启动。鄞钰级长、16名初三年级的老师以及相关的工作人员为孩子们保驾护航,让孩子们从研学的角度体验当地淳朴自然的民风民俗,感受历史与现代互相碰撞所呈现出的传承与发展,也在游历中丰富自己的生活阅历。

登山篇——寻最美海岸线

中小学生研学旅行是在真实的区域地理环境中进行的研究性、体验性学习活动,与区域认知素养有着天然的联系。在区域认知视角下进行研学旅行,以海岸线为突破口,开展主题探究式研究性学习,进而解释、评价区域开发利用,可以促进学生在研学旅行中进行深度学习,帮助学生完善认知结构。

首日上午10点,我们抵达惠州黑排角。在登山前,各营长向同学们讲解了徒步所需的专业技巧,如在徒步过程中什么时候用龟步、吹气、利用肌肉、休息补充等技巧。这些技巧与我们的生活都息息相关,同学们听得入了神,并都认真落实到自己的登高过程中。登上山顶,凉风习习,孩子们依然兴奋不已,因为远眺山下,满眼是碧蓝的大海,水天相接,心旷神怡,顿生“会当凌绝顶,一览众山小”的豪迈,一切烦恼抛诸脑后,满怀希望,向更远处进发。

1班

2班

3班

4班

5班

6班

7班

8班

生计篇——沙滩趣味运动会

团队参与重在强调学生能处理好自我与团队之间的关系,养成现代公民所必须遵守和履行的道德准则和行为规范,增强社会责任感,提升创新精神和实践能力,促进个人价值实现,推动团队发展进展,发展成为有理想信念、敢于担当的人。

下午,暖阳鹅黄妩媚,同学们开展了一场好玩又有意义的沙滩趣味运动会。他们将在规定的时间内,通过比赛赢得金币,去竞拍晚餐的食材。

游戏有沙滩排球、极速连连看、火眼金睛、刷脸、幸运硬币、移位等,想要赢得比赛,挣得更多的金币,不仅需要小组的伙伴们有强烈的集体意识,还需要有合理规划时间安排的能力,团结协作的合力,以及知己知彼的谋划力,这是一节生动的行走中的课堂,玩中乐,乐中学,学而思,思而进。

有些小组赚得“金钵满盆”,信心满满、得意洋洋地向竞拍会出发,而有些小组或愁眉苦脸,或动心思如何用这么少的钱去换取最多的食材。

不得不说我们的孩子阳光自信、多才多艺。有的小组竟用他们的“三寸不烂之舌”谈价还价,从4个金币1个自嗨锅降到2个金币1个自嗨锅甚至是1个金币1个自嗨锅;有的小组卖艺,当场跳起了舞蹈,用舞姿征服了“卖主”;有小组利用自己身上的物资去换取所需要的食材;当然那些 “金主”小组,除换取了肉类、蔬菜、主食外,还把剩余的金币换了饮料、零食等。

在这次活动中,着力培养孩子们的财经素养,让同学们理解体会到劳动创造财富的基本规律。

8班

7班

6班

5班

4班

3班

2班

1班

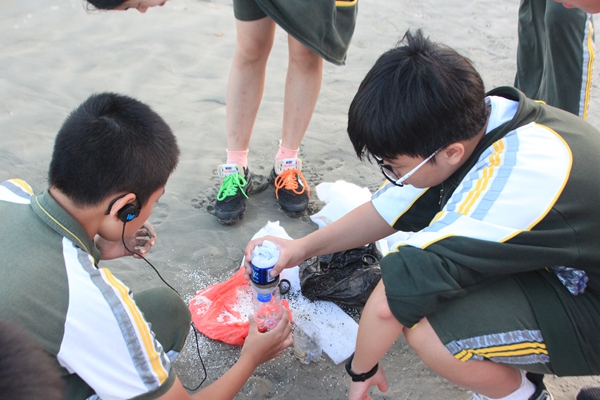

科学探究篇——海水净化

研学旅行为学生提供在非正式和自然环境中体验科学的独特机会。学生在接触到有吸引力的学习环境的同时,可以实践他们已有的知识和经验,并从中获得新的技能和知识。通过感知和体验,可以激发个人的科学兴趣、启迪科学观念,培养自己的探索精神和科学素养。

海岛生存的关键条件之一是有足够的淡水。利用南方澳海滩的特殊地理、气候环境条件,开展海岛生存生活训练,是此次研学课程的重要内容之一。通过设定具体的任务与规则,结合大自然环境本身存在的各种险阻、艰辛、挫折等困难来提升个人意志力、团队的沟通能力、协作能力、应变能力。这不仅仅是一次荒岛之旅,更是一次求生技能的学习之旅。同学们在研学导师的指引下,不仅体验了海水净化的两种常见方法:过滤法和蒸馏法,还学会了水质检测的基本步骤,确保在野外可以喝到干净的饮用水。

1班

2班

3班

4班

5班

6班

7班

8班

生活篇——海岛野炊

在研学旅行中,同学们用“集体旅行”这种特殊的形式进行学习,旅行过程本身和在学校或者家庭的日常学习有很多不同之处,由此也带来了很多与“集体旅行”这种独特形式相关的教育内容,这些内容除了能使学生增长见识、丰富阅历体验外,在旅行过程中,教师引导学生们参与集体食宿、注意人身安全、遵守社会规则、讲文明礼貌,注意保护环境等,这些都是安全旅行和文明旅行要注意的问题,是学生综合素养提升的重要内容。研学旅行是在真实情境下开展生活自理能力教育、安全教育、公共道德教育、环境教育等诸多主题教育的最好时机。

同学们用金币、银币换取了所需的肉、菜、面等。俗语说:“巧妇难为无米之炊。”现在米有了,生柴火却是一大挑战,可同学们分工有序,有人洗锅盛水,有人搭建火炉,有人拿柴,有人扇风,很快一个个炉火升起来,一缕缕烟飘向天空。

8班

7班

6班

5班

4班

3班

2班

1班

职业体验篇——出海捕鱼

教育要与生产劳动和社会实践相结合,职业体验是将教育与生产劳动、社会实践相结合的内容与路径。职业体验成为培养学生形成正确劳动观念、提升生涯规划能力和发展综合素质的重要举措。

11月6日上午,初三级全体同学迎着朝阳来到了盐州岛——广东省惠州市唯一的一个海岛镇。自明朝万历年间起,岛上就已陆续有渔民在此定居,当地的居民世代以捕渔为生。渔民是自人类原始社会时期就已存在的一个职业群体,鱼、贝等水产品直至今天都是人类赖以生存的重要食物。

同学们跟随当地的渔民一起出海捕鱼,在船上,同学们通过采访与渔民交流,调查了解生耗养殖需要的生态环境和存在的风险。请教经验丰富的渔民如何在海上辨别方向,如何应对极端天气台风,如何辨别可食用海鱼。用相机和笔记录下渔夫捕鱼的步骤和动作,讨论渔民每一个动作的含义。体验渔夫一网下去,收获寥寥无几的失落,由此对真实生活的艰难有了更深刻的理解

1班

2班

3班

4班

5班

6班

7班

8班

行走课堂篇——寻找海怪

课程整合是面向学生核心素养发展课程开发模式的必然选择,鉴于核心素养所具有的整体性、情境性和具身性特征,以素养为基础的课程整合理应具有鲜明的育人取向、跨领域取向和行动取向。不同于结合一个或几个学科的研学课程,我校的研学旅行在课程设计上坚持“问题比答案更重要”“方法比知识更重要”的理念,呈现多学科和跨学科的高度融合,在红树林下的课堂教学中以项目式学习的方式培育学生的综合素养,更强调学生的主动发现和动手实践。

出海捕鱼归来,同学们在岸边发现了成片的红树林。红树林是以红树植物为主体的常绿灌木或乔木组成的潮滩湿地木本生物群落。组成的物种包括草本、藤本红树。它生长于陆地与海洋交界带的滩涂浅滩,是陆地向海洋过渡的特殊生态系。

同学们在听完讲解员对红树林的讲解之后,围住讲解老师,细致的询问了红树林是如何实现海水净化,又是如何为海岸线上诸多的生物提供了一个庇护的天堂。最引发同学们兴趣的当然是红树林下丰富多彩的生物世界了。滩涂上一个个的小孔,小孔下面是小螃蟹们挖出的一个庞大的地道体系。前面还看着活蹦乱跳的小螃蟹,往洞里一钻,无论如何是找不出踪迹来。有时有同学很幸运的抓住一只小螃蟹,伸开五指任由它在手掌中爬也是很有趣的事,临告别的时候轻轻的把它放回洞口,小声说句打扰了。不止是爬山的时候要无痕山林,来到红树林当然也要无痕。

8班

7班

6班

5班

4班

3班

2班

1班

动手实践篇——古法制盐

盐州岛以盛产盐而得名。自明代以来岛上的居民多以生产海盐为主业,兼以渔、农业为生。随着现代工业、贸易和旅游业的迅速发展,盐业在盐州岛逐渐走向没落和消亡。同学们最后一站来到盐州岛上仅留的一户盐民的十五亩盐田,了解传统的海水晒盐技艺。

在盐民的指引下,同学们了解到了传统制盐的工艺流程,亲自动手实践了一下用石轱辘压平盐田的鹅卵石和用手动筒车提取卤水。看似简单的海水晒盐其实步骤繁多,充满了智慧。盐民需要在晒盐的过程中,随时掌握海水的盐度变化。在今天盐民可以通过密度测量仪器获知海水的盐度,而在古代,盐民则同样掌握了测量盐度的物理实验技巧。

科技进步与社会分工的发展虽然对传统的晒盐技艺形成了巨大的冲击,使得传统晒盐逐渐消失。但从盐州岛上仅存的这块盐田上,同学们感受到了劳动人民令人敬佩的艰苦奋斗精神。

1班

2班

3班

4班

5班

6班

7班

8班

从出生开始,我们便踏上持续学习和成长的旅程。研学旅行就是将这两股力量交织在一起。东莞外国语学校将行走课程作为全新的教育形式,把课堂搬出学校,通过游览、交际,认识自然和社会。在阅览风土人情中提升认知,游中有学,行中有思。在短短的两天中,同学们用脚去丈量,用心去探索,让身体与心灵一同行走在中华大地上,亲近自然,触摸历史,感受智慧,磨练意志,丰富情感,滋润心灵,开阔视野,培植理想,提升品格。

撰稿:刘小珠、张宏杰

审稿:孙军棵、梅淑萍、鄞 钰

编辑:陈钰尧