群彦竞秀展南粤风采,文采斐然显莞香雅韵。在刚刚落幕的“我是城市小小推荐官”征文活动中,我校初中部学子以笔为舟,凭墨载情,所写征文在全市数万份作品中脱颖而出,最终斩获十余个奖项。此次征文活动由东莞市文明办、东莞市教育局指导,东莞日报社主办,立意深远,旨在鼓励青少年多视角挖掘城市魅力,借文字传播城市文化。初中语文科组的老师们积极响应活动号召,深入班级,向学生们详细介绍活动规则与意义。在老师们的引导下,学生们积极参加社会实践活动,用心探寻东莞魅力,写文抒发对东莞的热爱,在书写中感受家乡的温度,在成长之途镌刻家乡印记。

启幕·墨香蕴冬

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。活动期间,学生们化身为城市的探索者,真切地感受东莞这座城市的魅力。有的学生穿梭在古村小巷,与当地老人亲切交谈,记录下古老村落的历史变迁与民俗风情;有的学生前往博物馆、展览馆,在一件件展品前驻足凝视,汲取创作灵感;还有的学生关注城市的发展新貌,将镜头对准林立的高楼大厦、便捷的交通设施。他们在斑驳的砖墙上触摸历史的余温,在展柜的铭文中对话文明的基因,在玻璃幕墙的倒影里捕捉时代的脉搏。在这场多维度的城市探索中,学生们在探索中建构起对东莞的立体认知,为创作打下坚实的基础。

为了帮助学生们都能创作出属于自己的佳作,语文老师们建立了线下线上指导群。学生们在群里分享自己的创作思路、遇到的困惑,老师们则随时答疑解惑。从文章的选题立意,到结构布局,再到遣词造句,老师们都给予了细致入微的指导。

琢玉·匠心淬文

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香?学生们怀着忐忑又期待的心情,把精心写好的征文交到老师手里。语文科组的老师们迅速投入到紧张的阅稿工作中。他们非常珍视这次提升学生写作能力的好机会,根据征文要求进行集体备课,然后仔细批阅每一篇作品,从“选材”“立意”“结构”“语言”等多方面提出修改意见。从开头的引入到结尾的升华,从用词的精准到情节的连贯,在老师们的精心指导下,学生们反复打磨自己的习作,原本青涩的文字变得灵动鲜活,一篇篇征文被赋予了个性化的青春表达。

绽放·星辉满城

春日莞外,收尽春光。有桃花红,李花白,更有佳音频传。初中部学子们的十多篇征文习作在全市一万七千多篇征文中脱颖而出,获得佳绩。这些获奖作品有的以细腻的笔触描绘了东莞的自然风光,展现了城市的生态之美;有的通过讲述身边普通人的故事,传递了东莞的人文精神;还有的,对东莞的未来发展充满期待,提出了自己独特的见解。或如工笔长卷,一笔一画细腻铺陈,将细节勾勒得纤毫毕现;或似写意水墨,寥寥数笔便勾勒出意境悠远的画面,让人心驰神往。尽管风格各异,但相同的是少年们与这座城市同频共振的赤诚之心。每一篇作品,都饱含着学生们对东莞的深情厚谊,是他们用文字为这座城市描绘的画卷,是他们用笔墨为这片土地谱写的赞歌。这些作品,不仅展现了他们对东莞的热爱,更是他们语文素养的有力证明,是他们在文字世界中成长的足迹,是他们用青春的笔触,为东莞这座城市留下的珍贵记忆。

礼成·荣光载城

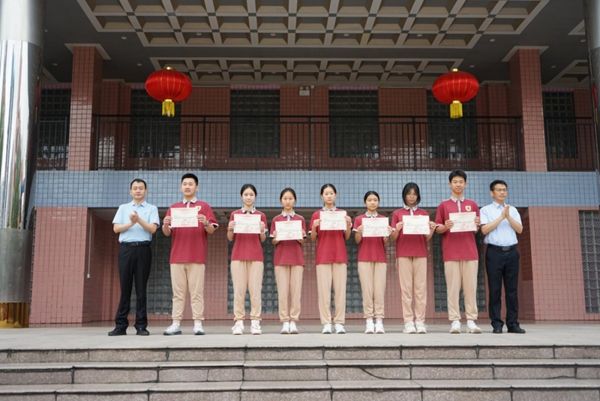

在庄重的升旗仪式现场,朱忠明书记与吕雪玲校长将鎏金证书郑重授予获奖学子。少年们笔尖流淌的星辉凝作扉页上的烫金徽记。颁奖台前跃动的光影里,既有文字与城市的哲思对话,更闪耀着共生共荣的生命华彩——当古村落的历史回声遇见博物馆的文化基因,当建设蓝图的青春畅想碰撞民俗采风的田野笔记,这些经由墨香浸润、匠心打磨的文本,终在少年掌心绽放为城市与成长的双向见证。

此次“我是城市小小推荐官”征文活动,不仅为学生们提供了一个展示才华与情感的舞台,更让他们在探寻过程中深入理解了东莞的历史文脉与现代活力,还让他们在行走与记录中厚植家国情怀,实现了文化传承与时代精神的有机融合。

莞外初中部语文人将继续执教育之笔,以经典涵养心灵,用实践活化文字,让莞邑文脉在少年笔下生生不息,让每段青春都能找到与城市对话的独特韵脚。

附获奖名单及学生作品

1. 一等奖 910班 赵韵凯 《小店的果木香》 指导老师:吴慧玲

2. 二等奖 904班 莫蕊菲 《东莞大包印象》 指导老师:胡婷

3. 二等奖 908班 毛馨曼 《食在东莞》 指导老师:叶丹丹

4. 三等奖 909班 姜凯晴 《榕下忆东莞,古韵新潮涌》 指导老师:吴慧玲

5. 三等奖 910班 李清翼 《太阳落下,但终会升起》 指导老师:吴慧玲

6. 三等奖 909班 花浩宁 《四季莞韵》 指导老师:吴慧玲

7. 三等奖 907班 王蕾婷 《莞邑美食》 指导老师:叶丹丹

一等奖获得者910班赵韵凯同学

小店的果木香

我们对于东莞的记忆,始于何处?是老屋前潺潺的小溪,是清晨热气腾腾的肠粉店,或是深夜望向高楼的决心……留给我的记忆,是小学放学后穿过青苔斑驳的街巷,绕过老榕树盘虬的根须,偷偷跑去吃烧鹅濑粉的那家小店,总飘着果木燃烧香的小店。

店里叔叔“嘭嘭”地忙着斩烧鹅,阿姨笑盈盈地向碗里加雪白的濑粉。老式挂炉里吊着几只脆皮烧鹅,汪汪地滴着油,底下的果木炭火幽幽燃着,烟熏香混着油脂香调皮地直往你的鼻尖里钻。拿着小碗,我踮脚扒着案板,眼巴巴盯着那只肥美的鹅腿。叔叔叼着自制的纸烟,扶着案板,乐呵呵地看着我,脸上的胡茬如春草般生机勃勃。阿姨一边捞粉,一边用粤语狠狠地训斥叔叔不该捉弄我。听着阿姨的唠叨,叔叔得意地用粗壮的手轻轻扯下那大大的鹅腿,细心地砍成小块,放在我的小碗里。

在烧鹅香的陪伴中,我也渐渐长大了。可惜,后来因为搬家离开了老城区,我们就再也没去过那个飘着果木香的小店。那果木香却时时萦绕在心意,又常在不经意间窜入梦境,记不清有多少次醒来后的怅然。

今年寒假,听说老城区改造了成“东莞记忆”,上网搜索了一番惊喜地发现原来“东莞记忆”就是我家之前居住的地方。那里真是留下了我太多的记忆呀!长满青苔的墙角,青灰色的石板路,一年四季郁郁葱葱的参天……,还有那飘着果木香的烧鹅店……心中千万个想念在奔腾,我毫不犹豫地循着旧日足迹去追寻。

枝繁叶茂的老榕树慈祥地伫立在街口,仿佛一直在等我,嶙峋的树梢上挂满了祈福红绳,晚风掠过,铃铛轻响如碎玉;傲娇的玫瑰拥护着斑驳的墙角,朱红花瓣如绸缎倾泻,覆在青砖上,艳丽中透着岁月的裂痕。转角后,就是那家烧鹅小店了,酱香浓郁的烧鹅香扑鼻而来,可是那悠悠的果木香呢?

一抬眼,熟悉的摊位上一对年轻夫妻正忙碌着捞粉装碗,金黄诱人的烧鹅高高地挂在旁边的自动烤箱。与时俱进的新式烤箱使他们免除了凌晨寻觅果木枝的辛苦。我环顾小店,满眼的新技术让昔日质朴的小店充满着数字时代特有的生气盎然。新式烤箱,蓝光荧荧,取代了老式挂炉的炭火明灭;电脑设定的酱汁浇淋程序,让烤鹅们穿上通体透着琥珀光的金大衣;油脂晶莹剔透,顺着脆皮滴落而下,节奏精确如同钟摆。订单机输出出条码的“嗞嗞”声取代了叔叔随手扯鹅腿的率性,男店主对照着订单,依旧“嘭嘭”地忙着斩烧鹅,然后再依单精准装成标准化的小盒,一旁的老板娘笑语盈盈地为他轻轻擦拭汗珠。

我夹起一块烧鹅肉,焦脆的外皮下,油脂细腻如旧,不似果木香却胜似果木香,齿间甜腻的酱汁挑逗着我的味蕾,像一碗放了很久的老汤,拿在手里时,当初的温度依旧。烤箱嗡鸣声中,在翻转的烤鹅光影间,我忽然想起那个偷溜去吃烧鹅,捧着小碗,迎风欢笑的我。

翻新的骑楼与古朴的钟楼并行矗立,旧炉炭火的光影、纸烟上明灭的星火,却早已封存在记忆里。就像普鲁斯特的玛德琳蛋糕,那缕果木香成了钥匙,一瞬打开童年黄昏的匣子。

巷子深处,青苔漫漶,炉火正暖,果木依旧香……

作者:东莞外国语学校(初中部) 初三 10班 赵韵凯;指导老师:吴慧玲

二等奖获得者904班莫蕊菲同学

东莞大包印象

说起东莞美食,印象中使得人们垂涎欲滴的或是烧鹅、烧腊……但我今天将要介绍的,是伴随处着我的整个童年的领头儿——东莞大包。

“老板,要一个东莞大包!”小时候住的老宅在南城街道,作为一个土生土长的东莞人,早餐除了粥、粉、面,“包子”也占据重要地位。恰巧,就在家旁的街道边上,有一家专做包子的店铺。店面小而陋,只有两个用铁架的柜子来存放新鲜出炉的包子。铁架前有一块招牌上面是招人眼目的四个黄色大字:东莞大包。

店面虽小,但丝毫盖不住包子的醇香。菜包、肉包、叉烧包又或是馒头.....琳琅满目,应有尽有,令人欲罢不能。起初的我,只是贪图方便,价格性便宜。可越到后来,我才发现,这只是大包最不值一提的优点.

大包无疑突显一个“大”字。小时候去光顾,每个包子都是我两个巴掌的大小,更是其他店包子个头的两倍不止。我常常要用双手捧着来吃,买两个便能顶住一个上午的饥饿。

口味独到也是东莞大包的一大特色。紧实的面皮里面裹着是丰厚的馅料。包子躺在蒸笼里,好似一个又一个白白胖胖的娃娃在微笑,令人不亦乐乎。握在手中一口咬下,蒸汽直冲鼻腔,面粉的浓郁滋味更是直击心灵。细细咀嚼,厚实却不显干瘪。馅料温润如玉、鲜嫩多汁,一口接着一口,仿佛在欣赏那唯美诗篇,何其幸福!

店面虽小,但也无法掩住店长的心意。每日天刚蒙蒙亮,老板使开始忙碌。无论我去的时间是早还是晚,从未吃过闭门羹;无论是什么时间光顾,大包总是热腾腾的,吃进口里更是暖意透骨。时间长了,做包子的爷爷和阿姨认得我了,便常常为我添加更多馅料。甚至有时我只买了一个大包,爷爷也笑脸盈盈:“没事儿,你多拿一个吧!上学肚子该饿了!”即使待到落日余晖之时,包子中的情感仍能令我感动。

后来我搬家了,心里还总念着大包的味道。偶然一次,我品尝到了开在莞城的东莞大包,童年的记忆再次涌上心尖……即使时过境迁,大包的价格口味都没有任何改变。

而正是因为有这些用像“东莞大包”一样用心处事、待人的“老字号”存在,才给一个个角落带来了无尽烟火气。因为有这些凝聚在东莞人记忆里的点滴,才汇成了最淳朴的印象东莞,塑造了最真切的东莞印象。

作者:东莞外国语学校(初中部) 初三 4班 莫蕊菲;指导老师:胡婷

二等奖获得者908班毛馨曼同学

食在东莞

东莞,宛如一本食谱,以其独有的美食韵味,让人为之倾倒。

清晨,当第一缕阳光透过薄雾铺向大地,街道早已是人来人往,车水马龙。早茶铺四溢的芳香流窜在城市的大街小巷,仿佛生怕有人没有闻到它的香气,热烈地诉说着这座城市的繁华与活力。

店门口的阿婆抬出一笼热气腾腾的眉豆糕,只消片刻,便已抢购一空。在大快朵颐的同时,摇曳的酒精灯煮着各式早茶——生普、熟普、单枞、铁观音、大红袍、龙井、陈皮水……热茶配熟糕,已经成为不少东莞食客的早茶伴侣。一盅两件,是东莞早茶的标配。最有东莞特色的,莫过于眉豆糕。顾名思义,眉豆糕是用眉豆作为主料,加以白糖糯米等为辅料制作而来。糯米粉的绵密和眉豆的清香完美融合,那独特的口感,甜而不腻,入口即化。而眉豆独有的风味和营养价值也在其中发挥得淋漓尽致,真不愧是东莞早茶界扛把子!

东莞人山区片口味偏咸,而水乡片则口味偏甜。糖不甩便是东莞传统偏甜的地方小吃,形似汤圆,寓意甜蜜美满。糖不甩不仅口感酥滑香甜,而且加入姜汁还有驱寒暖胃的功效。尤其以东坑糖不甩为甚。其制作工艺独特,用带姜的糖浆炒至金黄色,使其既有姜的辛又带糖的甘美,再配以些许花生碎,吃起来润滑软糯香脆。当地人甚至把这道点心当作定亲宴必备之食品。

若是你不喜欢吃甜食,那就试试东莞腊肠吧!东莞本地阿姨晾晒的腊肠堪称广东腊肠界的上乘佳品。其形略短于其他地区腊肠,一般只有其他腊肠三分之二的长短。这源于一个矮个子商贩的改进创意。因其个矮,之前商贩挑腊肠出去售卖,经常会粘到泥沙。于是他改进制作方式,将腊肠制得短而粗,并且采用特殊炮制方法。这种腊肠主要原料是猪肉,辅以白糖,食盐,生抽,酱油和味精。经过多道工序制作而成。制成的腊肠色彩鲜丽,口感爽脆香醇。一口咬下,肉香的汁水在口中爆开、蔓延,那种满足感妙不可言。又因其烹饪方法的多样性,可蒸、可炒、可焖,而深得东莞本地人的喜爱。乃至外地人到东莞旅游,总会带本地腊肠作为手信,这足以证明东莞腊肠在本地特产的地位!

在东莞寻街探巷走累了,那可一定要到巷子里吃一碗道滘肉丸粥。这种粥的魅力在于那一颗颗精致而味美的肉丸,其精选新鲜上肉,经钢条捶打至肉糜而后捏成肉丸制作而成。肉丸小巧玲珑,一口一个,入口香滑,肉味长存。当与米粥一同咀嚼时,肉丸爽脆弹牙,唇齿留香。粥底清润而不夺肉香,相得益彰。而道滘镇家家户户,仿佛都是制作肉丸的好手!

物欲横流、经济发达的今天,我们不谈其他,正所谓民以食为天,东莞这块宝地,正在用它独特的风味,征服着每一个人的味蕾,食在莞邑,香满人心。

作者:东莞外国语学校(初中部) 初三 8班 毛馨曼;指导老师:叶丹丹

三等奖获得者909班姜凯晴同学

榕下忆东莞,古韵新潮涌

悄然跃动的晨曦,拨开云雾,散落在东莞车水马龙的街道上,奔腾的人流让我清晰地感受到东莞这座城市的脉搏正在有力地跳动着。我迎着叶间斑驳的日光,在春的吐息里轻抚着老榕树龟裂的纹路。东莞,这座岭南的明珠,我生于斯、长于斯,你是我回忆与梦想的根源,是心灵永恒的归宿。

时隔八载,我再次来到矗立在莞城人民公园的老榕树下。清风徐来,携着缕缕清香,老榕树如绿伞,似长者,静静守护着我的四季轮转。它的枝叶依然繁茂,树干依然挺拔,仿佛时光从未留下痕迹,而我也从曾经那个懵懂的孩子,成长为一个勇于追逐梦想的少年。

老榕树扎根在东莞这片富饶的土地上,枝叶繁茂,遮天蔽日,根系盘错,仿佛生来就与这座城市是一体的。于我而言,它是东莞的缩影,是东莞的记忆。

靠在榕树的树干上,听着树叶沙沙作响,那仿佛是它在低声诉说。东莞的变迁,正像老榕树一样,既保留古老气息,又迸发蓬勃生机。2023年暑假,第19届杭州亚运会开幕前夕,我们一家满怀期待地奔赴杭州,想提前感受这座亚运之城的独特魅力。走在杭州的街头,吉祥物宸宸、琮琮和莲莲的立牌随处可见,亚运的氛围扑面而来。当逛到亚运会吉祥物商店时,我瞬间被玩偶精细的做工深深吸引。出于好奇,我轻轻把包装翻到背面,“东莞某某工厂”几个字顿时映入眼帘,一种难以言喻的自豪感涌上心头。妈妈告诉我,北京冬奥会上火遍全球的冰墩墩周边也大多出自东莞。原来,在不知不觉间,东莞制造早已深深扎根于我们的生活,它像一棵巨大的榕树,用根系连接世界,用枝叶撑起了一片繁荣的天空。我为自己能生长在这样一个引领创新潮流的城市感到无比自豪。

东莞深扎于有着千年历史沉淀的土壤之中,城市的文化脉络如同根系般,错综复杂且坚韧有力。从古老的南社明清古村落,到代代相传的莞香制作工艺,无一不在诉说着这座城市的悠悠过往。新时代,东莞又不断向天空伸展出科技、潮流与活力的新枝,闪耀着智慧的光芒。这座曾以“世界工厂”享誉全球的城市,如今正以多元融合的姿态,在历史传承与创新突破之间找到了平衡,书写着传统与现代交织的独特篇章。

老榕树,像一位智者,用它那盘错的根系告诉我:无论未来我走得多远,东莞永远是我的根。它用温暖的怀抱包容了我的欢笑与泪水,也用它的变迁教会我努力与坚持。老榕树静静矗立,如永恒的灯塔,照亮了回家的方向。它是我与东莞故事的见证者,更是我心中永远的温暖归宿。

作者:东莞外国语学校(初中部) 初三 9班 姜凯晴;指导老师:吴慧玲

三等奖获得者909班花浩宁同学

四季莞韵

东莞,当今中国沿海的一座新兴城市。它以四季为笔,在时代的画卷上描绘出壮丽篇章。

阳春三月,当第一缕暖阳唤醒大地,松山湖高新技术开发区内已是一片繁忙景象。科研人员穿梭于绿树环绕的园区,学术研究的氛围热闹非凡。在这里,“东莞智造”的种子正茁壮成长。从精密的电子元件到智能的机械设备,一项项创新成果不断涌现,如同一颗颗璀璨星辰,照亮了东莞的科技之路。老城区的街道中,传统的岭南建筑——骑楼,在这里焕发新生,成为年轻人喜闻乐见的打卡圣地。东莞人在创新的同时不忘文化根源,让传统与现代在这里相互交融,成为春日里独特的风景。

炎炎夏日,东莞的热情如同骄阳般炽热,成为潮玩爱好者的乐园。大街小巷,各类潮玩店琳琅满目。这些潮玩,将创意与工艺完美结合,是承载着东莞文化创新的艺术品。每一个独特的设计背后,都蕴含着对传统工艺的致敬,让古老技艺在现代潮流中重焕生机。夏日的东莞,以潮玩向世界展示着其文化创新的活力与自信!此外,东莞的龙舟竞渡也如火如荼,各镇区的龙舟队在东江及其支流上展开激烈角逐,传承着这一古老的民俗文化。

秋高气爽,这不仅是农民的季节,也是工人们迎来丰收的好时机。工厂里,自动化生产线高效运转,“东莞制造”凭借其卓越品质和创新技术,将产品源源不断地运往全球。与此同时,街头巷尾弥漫着烧鹅的香气。在这个现代化的城市里,烧鹅店依然保持着传统的制作工艺,每一口的酥脆与鲜嫩,都承载着东莞人的乡愁与记忆。丰收的喜悦不仅在于产业的成功,更在于传统美食所维系的文化情感。

天气日益寒冷,当万物进入静谧的沉淀期时,千角灯的制作却热火朝天。千角灯,这一东莞特有的非遗艺术,工艺复杂,凝聚着无数先辈的智慧。传承人们不畏严寒,精心雕琢每一个细节,让这一古老的技艺在现代社会中延续光芒。如今,千角灯不仅在节日中点亮,还走进了展馆,走向了世界,成为了东莞文化的独特标识!

东莞的红色地标,更是在新时代以其独特的红色教育魅力熠熠生辉。虎门,记录着民族抵御外敌的英勇历史;东江纵队,展现了革命先辈为民族解放的奋斗历程。这些红色地标,如同城市的精神脊梁,激励着一代又一代东莞人。

四季更迭,时光流转。创新与传承的精彩故事,一直在东莞这座魅力四射的城市中上演着。它以科技创新为强劲动力,以文化传承为坚实根基,在时代的浪潮中,自信满满地驶向更加辉煌的未来!欢迎您走进东莞,亲身感受这座城市独特而迷人的魅力吧!

作者:东莞外国语学校(初中部) 初三 9班 花浩宁;指导老师:吴慧玲

三等奖获得者910班李清翼同学

太阳落下,但终会升起

夕阳悬于半空,宛如一颗耀眼的珍珠,被细心地收于匣中。我又来到了虎门海滩边,怀着复杂的心情走向那栋建筑。

“这里就是海战博物馆。”前方导游的声音传入耳中,我抬头望向场馆上“海战博物馆”五个大字。是啊,这里就是海战博物馆了。

漫步于海边,看着那一门门青铜大炮,我仿佛穿越了时空。当年,东莞人民就是用这些落后于时代的大炮,顽强地抵御着侵略者的入侵。青灰色的炮身,像是在完成自己的使命一般,矗立于如今的海岸边。石头搭建起的围墙,似乎在与这些炮身一同诉说着那个时代的痛楚。

一颗颗笨重的炮弹被放进炮身,点火,发射。那时的人们或许认为那石头做的墙壁胜似铜墙铁壁,一尊尊大炮无人能敌。然而,对面的船上是一尊尊闪着光的黑色大炮,轻易地就轰破这“铜墙铁壁”,而那些“无人能敌”的武器,却无法击沉敌人的船只。悲痛的感觉涌上心头,他们看到这一幕时,心中在想些什么呢?或许已经窥见了自己的命运吧!即便如此,东莞军民仍英勇抗争,守卫住了身后的这座城。

想起被称为战争导火索的“虎门销烟”,那是清朝时,人民深受鸦片毒害,皇帝钦定林则徐前往虎门海滩,开展的一场拯救中国人于水火之中的行动。我也曾驻足于林则徐的雕塑前,他的雕塑无疑是高大的。他在虎门海滩组织销烟运动时,心中一定抱着救国救民的信念吧!然而,敌人由此挑起战争,皇帝为了息事宁人,将他贬职至偏远地区。那一刻,他心中宛如太阳一般的大清,就此殒落。对此,谁又能不感到惋惜呢?

大清是落下的太阳,新中国,就是初升的新日。

太阳落下,总会再升起。林则徐离开时,这是一个刚经历了销烟、将要遭到攻打的灰暗城市。现如今,它已变成一个焕发着盎然生机、前途向好的年轻城市。我们从“制造城市”变为“智造城市”,有了松山湖地区的高新技术产业园,有了“篮球城市”的称号,还有东莞烧鹅、石龙麦芽糖这些传承下来的美食,以及富丽堂皇的千角灯、厚街腊肠这样的传统技艺。更重要的是,东莞人民依然民风淳朴,具有反抗精神。百年前,他们为了这座城,冒死奋进;百年后,他们的子孙后代为了这座城,积极献策。

思绪回笼,透过孔洞,我看到悬于海面的太阳,水面上铺开一道金黄,反射至青灰色的大炮上,为它镀上一层金边。如今,这些大炮已成为古文物,它们让我们铭记先辈对这座城的守护,也让我们了解这段历史。现如今,家园安好,山河无恙。而东莞,潜力无穷。

我们作为新时代的东莞人,主动学习并了解这段历史,弘扬先辈精神,奋发图强,成为有活力的东莞市民。就像东莞原创IP Laura一样,见证东莞的成长,为他人带来欢乐!

作者:东莞外国语学校(初中部) 初三 10班 李清翼;指导老师:吴慧玲

撰稿:胡 婷

初审:吴慧玲、张宏杰

复审:汪丽丽

终审:黄志良