第三站 侨乡村

2019年11月21日,东莞外国语学校初一年级全体师生走进世界客都——梅州,在侨乡村深入开展研究性学习活动。

探究学习的内容包括围龙屋探秘、旱田劳作体验、创意草帽设计、豆腐制作观摩和主题分享晚会五个子项目。

侨乡村是一个有500多年历史的古村落,是著名的华侨之乡,村里如今保存下来的这些大宅第多是华侨回乡修建,因此得名“侨乡村”,并盛名远扬。这里民风淳朴、景色秀美,无处不在的客家遗风诉说着这里几百年来的风雨变迁。

这里拥有31座风格多样、各具特色、美轮美奂的百年客家围屋,享有“中国最典型的客家围屋古村落”的美誉,是客家精神文化的重要缩影。

项目一:围龙屋探秘

围龙屋是传统客家民居(客家围屋、客家排屋、客家土楼)三大样式之一。围龙屋的客家文化内涵丰富,从建筑风格到民风民俗处处展示了客家的人文历史,是客家文化的重要象征,被众多国内外专家誉为“东方璀璨的明珠”“世界上的民居建筑奇葩”“一部读不完的百科全书”。

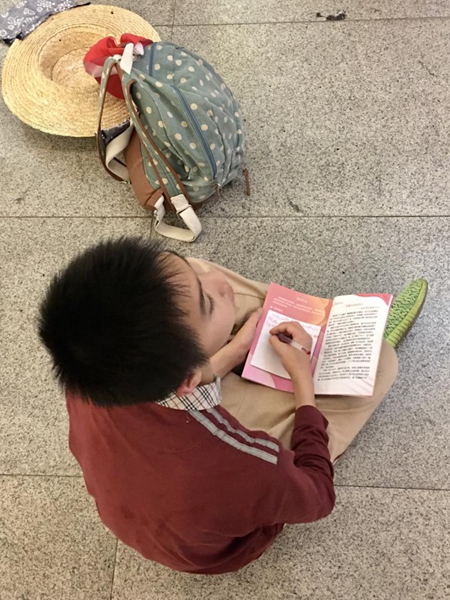

同学们带着研学手册,走进南华又庐、德馨堂等特殊客家围龙屋建筑群。

在实际的研学情境中,学生通过小组合作的方式,对客家建筑课题进行深度的关注与研究。

围龙屋不论大小,大门前必有一块禾坪和一个半月形池塘,禾坪用于晒谷、乘凉和其它活动,池塘具有蓄水、养鱼、防火、防旱等作用。大门之内,分上中下三个大厅,左右分两厢或四厢,俗称横屋,一直向后延伸,在左右横屋的尽头,筑起围墙形的房屋,把正屋包围起来,小的十几间,大的二十几间,正中一间为“龙厅”,故名“围龙”屋。

学生们触摸斑驳的墙壁,仿佛在聆听它无声地诉说着百年的沧桑。同学们分组绘制客家围龙屋的布局图,并进一步通过调个体访谈的形式了解围龙屋的形态意义和历史渊源。感受到客家建筑工艺精致、绘雕并举、雄浑严谨、气势壮观的特点。

研学旅行课程中的这一项目中,同学们结合当下的人文特点,进行有层次、有目标、有方法的探究活动,培养探究能力,使探究式教学更具获得感。

同学们能够结合当代中华文化,较为全面地说出客家建筑门类及其主要特点,对客家建筑艺术领域形成持续性的关注和兴趣。在这里,学生们感受到客家建筑质、形、色的完美统一;探究建筑背后的客家文化——客家人聚族而居,有利于家族团聚的民俗风情;理解到客家围龙屋不仅仅是客家民居,更是客家人智慧的结晶,是客家文化传承的无言的见证者。

项目二:一粒黄豆的蜕变

客家酿豆腐是客家名菜,还是客家美食文化最具代表性的菜肴之一,但凡有宴席必有此道菜。汤汁醇厚,鲜嫩滑润,口味鲜美,广受欢迎。早在汉朝就已经形成菜系。

同学们观看和学习了客家豆腐的制作过程,并品尝了新鲜出炉的客家豆腐和肉丸。

客家菜肴风味的形成跟客家民系的形成是分不开的,如像客家话保留着中州古韵一样,客家菜同样保留着中州传统的生活习俗特色菜。

该项目的设计因地制宜,呈现地域特色,引导学生了解社会,亲近生活,参与体验。并且懂得:饮食是一种文化,任何一个民系的代表性的美食几乎都在历史渊源、生存智慧和心理情感等多个方面,与自己民系或者民族的文化根基密切相连。

项目三:体验旱田劳作

在中华民族五千年灿烂文化中,圣贤们身体力行给劳动赋予了神圣无比的意义。《抱朴子·广警》中说:“不惰者,众善之师也”。中国古代的禅著《百丈丛林清规》的主要精神是“一日不作,一日不食”。

“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”这首诗同学们早已朗朗上口,但是今天的研学旅行课程让学生真正接触并且体验“日出而作,日落而息”的传统农耕生活。

在这次研学的项目活动中,学生们先进行勾股定理的学习,再以小组为单位分组,把数学知识应用与生产劳动中,进行搭苗架的活动。

本项目有利于锻炼学生与同学协作配合,面对困难、克服困难的能力;有利于形成对集体、对国家的义务感和责任心;有利于培养自己自立、自理、自强的独立生活能力和进取精神。

项目四:创意草帽设计

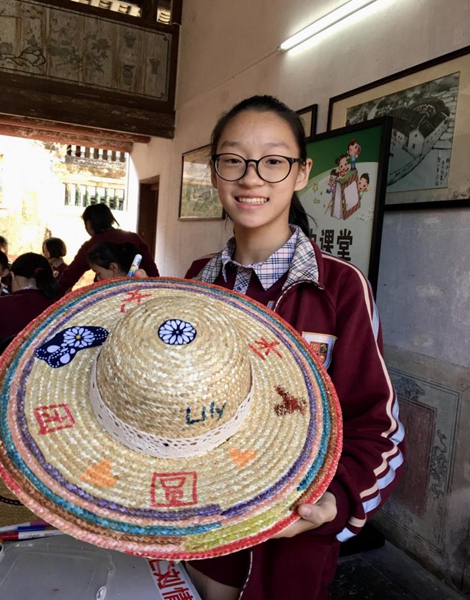

客家服饰历史悠久,据史料记载,唐末及两宋时期由于中原战乱,客家先民在南迁时,把优秀的中原文化艺术、人情风俗带到了赣闽粤,并与当地土著风情文化不断交融,形成了由中原文化艺术元素为基础变化发展而来的文化艺术形式,客家服饰也毫不例外地在这时期得到了较全面的充分的传承、发展,创造了以简洁大方、舒适耐磨的客家服饰,成为中华文化多元化展示艺术宝库当中的最重要一员。

在本次活动中,学生们聆听了客家服饰介绍;同学们做了一回时尚设计师——用颜料、客家印染布料等材料设计客家草帽。同学们大胆创新,想象天马行空,所设计出来的草帽各具特色,五彩缤纷。

同学们都学在其中,乐在其中,美在其中。

本次活动课程结合学生身心特点、接受能力和实际需要,注重系统性、知识性和趣味性,培养了学生的团队合作意识,提升了自主合作的探究能力,动手实践能力,审美能力,为学生全面发展提供良好成长空间。

项目五:客家“非遗”主题分享晚会

文化是一座城市的灵魂,而非物质文化遗产是中华传统文化的“活化石”。

梅州素有“文物由来第一流”的美誉,它的非物质文化遗产,承载着历代客家人的坎坷与荣耀,踟蹰与奋进。这是梅州客家文化的重要组成部分,也是梅州打造文化名城的瑰宝。

在晚间分享晚会的研学活动中,曾多次登上央视舞台的客家名人——客家三宝组合,为同学们演唱客家山歌。他们以客家方言为特色,采用吉他、杯花以演唱,让客家音乐“活”起来,真正地走进学生生活。同学们也走上舞台,学习演唱客家歌曲,让“非遗”“火”起来。

同学们通过欣赏节目,真看、真学、真体验,浸润在博大精深的中华文明里,有利于学生懂得尊重各民系的文化;懂得继承和发扬中华民族的传统文化的精髓;增强了民族自尊心和自豪感。

撰稿:赵浩波、张悦、陈晶、尤佳、汪媛

审稿:孙军棵、梅淑萍

编辑:陈钰尧