为推动课程体系的持续完善和课堂教学改革的深入发展,2024年11月14日,东莞外国语学校高中部举办了以“‘双新’课堂·莞外表达”为主题的教学开放日活动,献礼东莞外国语学校建校十周年。聚焦‘双新’理念,全面展示了我校丰富多样的课程和丰硕的办学成果,同时促进教育交流与合作,共同探索新时代教育的无限可能。

本次教学开放日活动共推出43节课程,来自市内外各学校教育同仁、教研专家1000多人参加了此次教学开放日活动。

“双新”课堂 精彩纷呈

语文科组

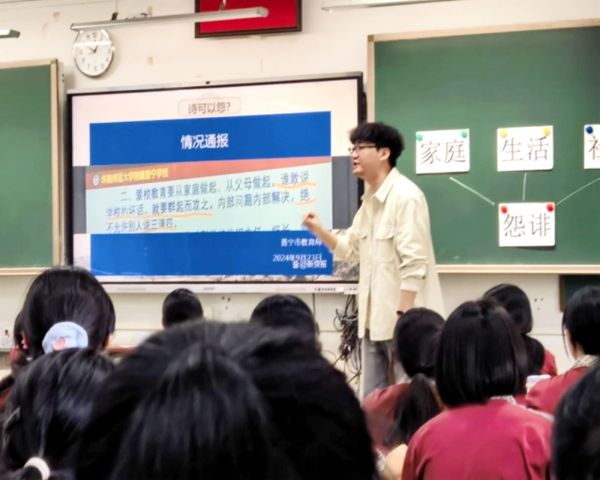

东莞实验中学的文璟豪老师执教的课程内容是《怨而不怒,诽而不乱——<诗经>怨诽诗赏读》,该课程由同学们日常生活中的“抱怨”导入,再通过《诗经》中的《氓》与《北山》引申到“华夏先民的怨诽”,让同学们明确怨诽的本质,领悟到这些看似“负能量”的声音背后其实隐藏着人们“正能量”的追求。课程展现出的精巧的构思,文老师的意气风发以及其与19班同学们的精彩互动成为莞外开放日一道亮丽的风景。

唐钰淳老师执教的课题是《发现<诗经>之美——与爱情邂逅》,本节课以“爱情之美”为主题,选取《诗经·国风》中《关雎》《山有扶苏》《女曰鸡鸣》三首诗歌,通过爱情自然发展的“追求——热恋——婚姻”三个阶段,带领学生朗读诗歌,品味音韵之美,同时细读文本,品味爱情之美。当青春遇见爱情,当《诗经》遇见语文,同学们对未来的憧憬和当下的懵懂在课堂里融合、发酵,灵魂滋滋作响。每个人都沉浸在唐老师的娓娓道来之中,找到了内心的答案。

朱云腾老师执教的内容是《我与地坛》,该课程以品味散文优美隽永的语言风格为主线,以体悟文章作者内心情感变化为中心,让同学们悟景明情,体会在地坛启示下作者对生命的理解和沉思。该课堂思路清晰,环节紧凑,重难点突出,设计合理,整堂课上同学们更是发言积极,把课堂气氛推向高潮,效果颇佳。

孙盼老师执教的内容是《建构高考作文的结构美之拟写分论点》,该课程明确了议论文写作的结构要求和写作技巧。通过示例法、点拨法、练习法等,在讲解高考作文真题的过程中带领同学们掌握议论文分论点的扣题技巧,培养同学们辨析问题的能力,最终提升其思维品质。课程采用问题和主题任务式的教学方式,引导学生分组进行讨论,通过多角度的讨论、创作,激发了学生的写作兴趣和创作潜能,有效提升了学习积极性与参与度。

东莞市第六中学副校长邹红作为评课专家,高度赞扬了我校三位老师以及实验中学文璟豪老师的四节公开课,认为孙盼老师的公开课《建构高考作文的结构美之拟写分论点》真正地做到了高三课堂稳健扎实,高一朱云腾老师的公开课《我与地坛》对学生进行人文引领,将生命教育落到实处。特别是两位同课异构的年轻老师,来自实验中学的文璟豪老师带来的《怨而不怒,诽而不乱——<诗经>怨诽诗赏读》,课堂精彩纷呈,老师引领学生进行文本解读的过程中,理解深刻、设计巧妙、环环相扣,让学生真正地体会了诗经怨诽诗的“怨而不怒,哀而不伤”之美;东莞外国语学校的唐钰淳老师带来的公开课《发现<诗经>之美——与爱情邂逅》则通过老师播音员般的磁性带读,让学生不仅领略了《诗经》的“一唱三叹,回环往复”音韵美,同时通过老师对文本的透彻解读,引领学生真正地体会到了《诗经》中爱情的“思无邪、色不淫”的纯洁之美,展现了年轻教师的深厚文化底蕴和成熟的课堂引领能力!

来自东华高级中学的何军华老师也表示一节合格的公开课应该兼具三美:广度之美,深度之美和风度之美,今天为我们示范的几位老师真正做到了“美美与共,各美其美!”希望兄弟学校之间经常有这样互促互进,互相学习的机会!

数学科组

东莞外国语学校黄威老师——“抛物线及其标准方程”

东莞高级中学的罗贵森老师——“抛物线及其标准方程”

东莞外国语学校曾凌烨老师——“函数的零点与方程的解”

东莞外国语学校廖小华老师——“数列的通项公式”

教育同仁一起参与课堂

东莞市名师工作室主持人岑君良对高二两位教师的课程进行了比较高的点评,两位教师的整体水平都比较高,建立在学生已有的知识基础上进行类比学习抛物线的方程。罗贵森老师从一开始就进行类比,进行“研究方程--建立--得到新的曲线”的完整过程;二黄威老师从两个例题入手,重在尺规作图及实验过程,激发学生兴趣。在方程推导的过程中可以适度放慢进度,对两位老师也给予了相应的改进建议。

东莞市数学教研员王进老师对高一以及高三的两位老师给予了充分的点评。曾凌烨老师的课给予了很高程度的认可,课程逻辑清晰,引入自然,能渗透教学文化,通过问题推进教学,学生课堂氛围非常愉悦,充分调动学生的积极性,同时也给出了相对应的一些建议。王进老师对廖小华老师也进行了很大的肯定,回归教材,注重底层逻辑,难度层次分明,半数优秀。据此最后重点强调广大教师要注重归回教材,回归底层逻辑。

英语科组

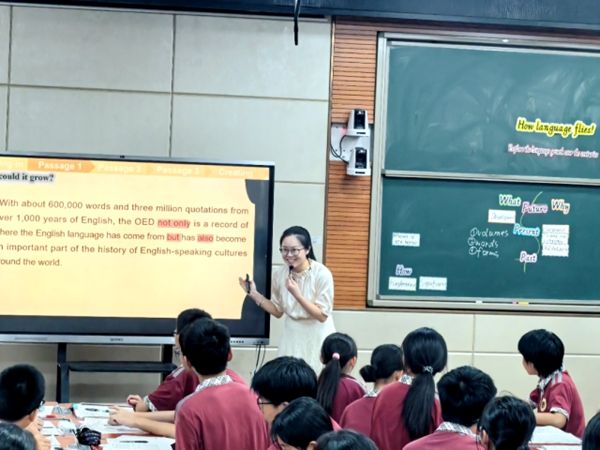

高一邓雯婷老师的课以“Group Reading: Growing Together”为主题,串联三篇文章,聚焦学生成长。通过回顾OED字典历史、讲述“勇气新解”和西南联大故事,引导学生领悟勇气、坚韧与信念。课后拓展环节鼓励学生写下成长困惑与祝福,并邀请校友互动,引起共鸣。

东莞实验中学陈晓晴老师的课以“How Language Flies”为题,整合三个文本,聚焦语言发展。采用5C模式、思维导图和问题链,帮助学生掌握阅读方法和批判性思维。课堂丰富有趣,利用多模态数字资源和贴近生活的语境,让学生学有所用。

高二周珊老师以“照亮黑暗——《雾都孤儿》中善良的力量”为主题,通过手抄报、连环漫画和配音展示《雾都孤儿》情节,聚焦Oliver的善良之心。读者剧场环节,学生们倾情演绎,探讨善良如何给予Oliver温暖与勇气。最后结合校园实例,引导学生发现身边的好人好事。本课不仅锻炼了学生的语言知识,更培养了他们的仁爱之心,共同书写爱与希望的美好篇章。

高三刘帼炜老师“People of Achievement”为主题,整合多篇同主题语篇,融合电影Hidden Figures片段,引导学生梳理、归纳词汇和句型,并用于高考基础写作。学生需提炼核心词汇、建立word bank,并从身份、性格、成就、评价四方面归纳人物简介,最终应用于高考真题写作。本课创新融合群文阅读和多模态资源,强化语料库,提升语言能力、文化意识、思维品质和学习能力。

四节课的课堂目标清晰,用递进问题链引导学生深思,创设真实语境激发学生热情,擅长运用数字化手段,不仅拓宽知识广度,更深化思维深度,使课堂充满活力与智慧,也使学习与学生自身产生联系,回归生活,兼具知识性、趣味性和延展性,其教法值得全体学员学习。

外教口语课

外教口语课:<Music Survey: expressing opinions through discussion>

授课教师:David & Jade

David和Jade老师在课堂中设计了一个“秘密调查”活动,在活动中学生的一项任务是提出描述性的问题,然后根据参与者的答案得出结论。课程旨在让学生不仅专注于表达,还要专注于倾听。学生们通过“秘密调查”游戏做到了这一点,在这个游戏中,他们必须在不泄露自己身份的同时找到小组内的“潜伏者”。活动中学生需要使用与核心教学课程相关的词汇来帮助他们进行表达。

外教口语课:Using Fame to Help

授课教师:Bruce & Rita

Bruce与Rita在课堂上与高二年级学生一起探讨了“利用名声来帮助别人”这一主题,以及如果你比其他人更有影响力,那么回馈社会有多重要。在课堂上,老师们结合了不同的教学方式:全班合作、小组活动和双人合作。学生们深入参与了学习过程,并积极参与了课堂讨论。

物理科组

崔向前老师物理课:共点力平衡——基于核心素养的情境建模式教学,崔老师的课以共点力平衡为主题,采用基于核心素养的情境建模式进行教学。通过分析共点力平衡的实际应用场景和技术特点,引导学生从港珠澳大桥的建构特点、桥梁设计等方面的知识入手,激起学生兴趣。在课堂上,崔老师以图文并茂的方式呈现,让学生更加生动地感受到共点力平衡对生活生产的作用。此外,他还为学生设置了一系列的探究问题,并激发其独立思考、合作探究、创新设计等多种核心素养。通过这种情境建模方式的教学,学生不仅可以扩展自己的物理知识面,还能够培养出实践应用、科技创新等多种综合能力,提升自身素质水平。

彭钰涵老师物理课:在往复循环运动中寻找永恒——单摆,彭老师的课基于核心素养,采用情境建模式教学。通过如何设计一款测量时间准确的摆钟为主题展开教学,彭老师注重学生思维方法的培养,在课堂上引导学生关注物理问题的本质,启发学生主动思考并提出解决方案,课上学生自主探究单摆周期与摆长的关系,培养学生的动手实践能力和探究精神,同时引入信息技术,培养学生的数据收集,传递及处理技能。彭老师成功地激发了学生对物理学的兴趣和热情,并让学生领略到物理学在日常生活中的魅力,同时让学生了解科学探究与研究的艰辛历程,培养学生的科学态度与责任。

东莞二中蔡鸿斌老师同课异构:在往复循环运动中寻找永恒——单摆,蔡老师与彭钰涵老师进行同课异构,蔡老师以单摆运动为主题,通过大量的生活实际模型构建物理模型,培养学生物理思维,通过传感器测周期等演示实验,注重启发式教学,培养学生的能力,蔡老师精心设计教学过程中的问题,启发学生积极主动地探究问题,通过多种方式,蔡老师成功地激发了学生对物理学的兴趣和热情,并让学生领略到物理学在日常生活中的魅力,学生不仅可以扩展自己的物理知识面,还能够培养出实践应用、科技创新等多种综合能力,提升自身素质水平。

罗蕙一老师物理课:“静”力非凡:开启静电场科学殿堂之门,罗老师的课围绕静电力的性质展开,采用基于核心素养的情境建模式进行教学。通过分析实际应用场景以及近6年的静电力的性质高考真题,自上而下构建学生的知识网络图,引导学生理解静电力的性质的本质和作用,并培养学生综合应用知识、解决问题的能力。在课堂互动环节中,罗老师鼓励学生积极思考,提出问题并参与讨论。学生逐渐掌握了物理知识,增加了对现实生活中静电力的认识。同时,这种情境建模式的教学还有助于激发学生的学习兴趣,提高学生的自主探究能力。

专家李涛老师点评

广东省特级、正高级教师李涛对四位教师从不同方面进行点评,给予高度评价,四位老师从教学内容、教学设计等都符合“双新”目标,均注重内容联系实际的生活,注重培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力。同时李涛老师解读“双新”并分享了新高考下中国高考的评价体系,物理教学要从机械刷题到培养学生解决实际问题的能力的转变。

化学科组

我校苏秋妹老师带领同学们探究《金属铝的性质》,本节课的有效教学策略表现在探究式教学方法、学生分组讨论活动、知识的切入点等细节上。以近期举办的珠海航展中歼-35的首次亮相作为导入,不仅导入这节课堂的主要内容金属铝,也培养了学生的爱国情怀,随后讲解了铝、氧化铝与酸的反应,通过分组实验探究了铝的与氢氧化钠的反应,重点探究了反应中氧化剂水的作用,逐步形成一种在学习中善于质疑、乐于探索、努力求知的心理倾向。

东莞中学吴来泳老师授课主题为《基于平衡观认识难溶电解质的沉淀溶解平衡》,课堂以生产生活中的水质监测为情境线,引入了氢氧化镁在实际生活中的应用,以此铺展了该难溶物在水中的溶解过程,进而引出沉淀溶解平衡的概念与平衡的建立过程。在原理的介绍过程中,以化学平衡的特征为学习思路,研究了沉淀溶解平衡的等、动、定、变的特点,让学生在学习新的内容时能应用迁移旧知,帮助学生构建沉淀溶解平衡的分析模型。最后应用学习到的模型解释水质检测时的相关问题。吴老师从真实情境搭建脚手架,助力学生建模、用模、到解决实际问题,形成了学习的闭环,是一堂精彩的新授课。

我校蒋爱军老师和吴来泳老师同课异构,风格不同,也别样精彩。课题名为“重生之我在古代当御医:沉淀之秘”。单单标题就引学生入胜,本堂课一大亮点就是课堂以AI动漫剧本杀剧情贯穿整节课,气氛活跃,学生参与度高。

以结石的产生、如何治疗、怎么预防,带领同学们定性定量认识了难溶电解质在水溶液中沉淀和溶解行为,强化了离子观与平衡观。同时,能用符号表征这一过程,并建立起根据溶度积和离子积大小关系判断反应方向的思维模型。

教学中,蒋老师从宏观辨识结石存在、微观探析微粒运动本质、结合方程式符号表征等多角度理解概念。利用草酸钙溶解的“电导率 - 时间”曲线,借助电导率仪将抽象微粒运动化为形象曲线变化,突破难溶电解质在溶液中不能溶解的错误概念,帮助同学们迭代认知结构,是一堂具有思维深度的好课。

我校黄伟平老师为大家展示了一场别开生面的以“深化有机模型,拨开迷雾遇见α-氢”为主题的高三化学一轮复习公开课,吸引了众多师生观摩学习。

黄老师以生动的语言和丰富的实例,深入浅出地讲解了建立 α-氢模型在有机化学反应中的重要性。他强调,有机模型不仅是化学理论的重要组成部分,更是连接理论与实践的桥梁,对于培养学生的逻辑思维和问题解决能力具有重要意义。在课堂上,黄老师通过结合近几年的高考真题,深入剖析了如何利用α-H辅助有机化学推断和原理分析的解题策略,极大地激发了学生的积极性。

东莞中学化学科组长吴宗志老师高度赞扬了4位授课老师,准备充分,做到了联系生活体验,将理论知识形象化情境化,重视学生学科思维的培养,是一次很精彩很成功的课堂展示。

南粤名师东莞市名师工作室主持人王文肖老师一一对四位授课老师的教学设计进行了点评,对莞外三位授课老师的教学能力给予充分肯定,对东莞中学吴来泳老师也是高度赞扬。肖老师从课堂设计、细节处理、学生参与、素养达成、情境构建等多方面多维度分享了自己的理解和感悟,受益匪浅。

生物科组

刘文华老师公开课《酶的特性》,刘老师巧妙地利用香蕉作为本节生物学实验课的实验材料,通过问题串引领学生思考,按照科学探究的一般步骤研究酶的特性:专一性、高效性、作用条件较温和。课堂中,师生互动融洽,学生学习兴趣高涨,在小组合作的过程中进行思维碰撞,提升动手能力,有效提升了科学思维和科学探究的核心素养。

我校巫卓庆老师和来自东莞松山湖未来学校的尹雪娇老师开展了同课异构活动。围绕《种群的数量特征》这一主题,两位老师均采用情境教学策略高效达成教学目标,阐明了调查种群密度的方法。其中,巫卓庆老师在问题串的设计以及标记重捕法的模拟活动方面设计较为出彩,学生反响热烈。松山湖未来学校的尹雪娇老师巧妙地选用了东莞本土化资源——银瓶山中的植物和鸟类作为研究对象,引领学生开展小组合作探究,探索各种调查方法的原理和技术手段,得到师生一致好评。

叶群弟老师公开课《一轮复习·种群的数量变化》,叶老师以问题引领的方式,引领学生回顾种群“J”型增长和“S”型增长的条件、特点和实例,在问题解决中逐步构建知识框架图,绘制曲线,分析增长率和增长速率,同时精选习题加以巩固。在师生的共同探讨和交流中,学生种群的数量变化建立了整体认识,同时掌握了相应的解题技巧,高效达成教学目标。

本次活动,生物科组邀请了东莞市高中生物名师工作室主持人常晓芳老师,进行点评。常老师对四位老师的公开课给予了高度评价,认为这是对“双新”背景下高效课堂的积极探索,同时针对性地给予了完善建议,并且与各位老师共同探讨了关于高一高二新授课,以及高三复习课的教学策略和注意事项。

政治科组

政治科组的黄苹老师、涂康林老师、陈星彤老师和殷金丹老师四位老师均展示了精彩纷呈的课堂。她们分别以零食市场、本土莞香文化、六尺窄巷典故为线索,让学生在辩论、角色代入,小组合作探究等互动中深化了对知识的理解,进一步坚定了文化自信,增强了青少年作为主人翁的责任担当。

东莞市第一中学的莫春梅老师进行了专业点评,肯定了老师们践行新课标理念,充分发挥学生主体作用的同时,也提出了如何让议题、问题、环节、情境更加新颖的深度思考。

历史科组

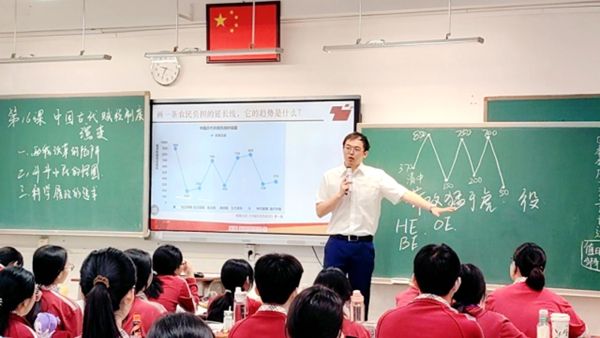

胡漫婷老师展示课例《走进李鸿章的多面人生——看国家出路的探索与列强侵略的加剧》。胡老师通过不同史料,带领学生梳理与李鸿章密切相关的三件大事:太平天国运动,洋务运动以及甲午中日战争,展示了不同群体、不同时代对李鸿章的评价,透视农民阶级、地主阶级、资产阶级对国家出路的思索。最后通过展示李鸿章的不同面相,引导学生思考影响历史人物评价的多重因素,使历史学科核心素养得到落实。

曹锐锟老师展示课例《蛇虫恋残生,虎狼挟重赋——从文学作品透视古代赋税制度变迁》。曹老师通过分析《捕蛇者说》和《促织》两篇文学作品,从“两税改革的陷阱”“升斗小民的怪圈”和“科学履政的追求”三个部分展开。通过分析捕蛇人老蒋和里长成名的处境探讨古代赋税制度的变迁,引入古代农民负担的折线图,引导学生思考中国古代农民负担的趋势,从“黄宗羲定律”的怪圈进行思考,只有持续不断地进行改革才能在财税体制上跳出怪圈。在赏析文学作品的过程中,培养学生的历史解释素养。

来自长安中学的郑彦琴老师以中国古代法制史中的典型案例塑造历史情境,分析先秦至北魏时期的法律,让学生感受历史事件的客观描述与作者的主观情感和价值取向之间的辩证关系。通过多重史料探究,展示法律与教化对社会的积极影响,引导学生分析中国古代司法体系中存在的挑战和矛盾,进而感悟社会治理的复杂性和多维性。通过古今对比,引导学生反思古代法律与教化,感受现代社会在保护个体权益、追求公平正义方面的巨大进步。

邱秀钿老师的授课由“张扣扣案”导入,以春秋战国时期德治与法治的较量到唐朝礼法实践的贯通,再到明清礼法合一的推广为主线。通过具体案例以及问题驱动的方式创设思维冲突,引导学生认识中国古代法律对于血亲复仇规定的变化过程,进而理解融合“天理、国法、人情”于一体的中国古代法律文化是华夏文化的重要组成部分,在潜移默化中达到立德树人的育人目的。

评课活动由高中历史科组长杨山坡老师主持,东莞市名师工作室主持人曹军辉、付昭权老师及其团队参与评课。付昭权老师认为4节展示课都做到了“故事育人、思维育人、情感育人”,发挥了历史学科立德树人的作用。邱老师的课堂充分展现了“设计为王”的特点,在情境和问题设计上提供了很好的示范衔接过渡自然,让学生在理解古代法律与教化知识的基础之上,感受现代法治建设的意义。郑老师借用现代AI技术,给学生提供生动鲜活的情境,把握了问题设计的梯度,启发了学生思维,最后教学互启是本课的点睛之笔。

杨山坡老师对教学开放日授课活动进行总结,认为好的历史课应该具有“见人、见事、见物”的特点,希望科组老师继续虚心学习、扬长避短,并提出了与兄弟学校加强交流、互教共进的愿景。

地理科组

东莞实验中学梁烨老师与我校晏楚霞老师进行了同课异构。在别开生面的地理课堂上,我们见证了教育创新的璀璨火花。梁烨老师以“土壤的主要形成因素”为核心议题,巧妙地打破常规教学模式,做到了创新性教学。在课堂上,梁老师并没有拘泥于传统的讲授方式,而是巧妙地以广东的红壤为例,通过问题情景引导学生探究影响土壤形成的各种因素;以广东红壤作为切入点,深入浅出地剖析了土壤形成的奥秘,并通过由点到面的探究方式,将复杂的地理知识变得易于理解。尤为值得一提的是,梁老师还引入了广州南沙葡萄园的生动案例,鼓励学生亲自动手实践,探究土壤的改造之道。这样的教学方式不仅极大地调动了学生的积极性,更让他们在实践中深化了对知识点的理解。

整堂课氛围融洽,师生互动频繁,梁老师以富有感染力的教学方式,充分调动了学生的积极性与探索欲。这样的课堂,不仅传授知识,更点燃了学生心中对地理学科的热爱与好奇之火花,令人由衷赞叹。

晏楚霞老师的公开课《壤彩中国,璀璨粤土——土壤的主要形成因素》令人耳目一新。她从北京中山公园的“五色土”的进行引入,将课堂瞬间带入一个充满探索欲的土壤世界。通过一系列逻辑清晰的小实验,引导学生亲手探究土壤的物质组成,直观的教学方式极大地提高了学生的地理学习兴趣。

晏老师还展示了精美的土壤剖面模型,使学生能够清晰地看到土壤各层次的构造和特点,让学生直观了解了土壤的内部结构,激发了他们对土壤形成的好奇。并且利用中国不同颜色的土壤进行分组探究,引导学生深入分析其形成因素,赋予课堂以独特的松弛感与活力。这样的教学方式不仅培养了学生的探究精神和团队协作能力,还有利于提升学生的区域认知能力。课堂上,精美的板书板画将复杂的地理知识以简洁明了的方式呈现,课堂严谨而富有逻辑性,帮助学生形成知识体系。

高中地理黄术林老师的公开课,首先通过视频回顾学生周末“捡秋”活动,然后以“一叶落知天下秋”引入本课主题,紧接着采用不同时空尺度的真实情境,以一系列设问为牵引,采用小组合作形式引导学生展开探究,通过视频、景观对比、自我展示、教师点评等课堂活动环节,使学生生动而深刻地理解了气候如何影响自然地理景观,影响自然地理景观的哪些方面,很好地完成了《气候对自然地理景观的影响》的学习。黄老师耐心指导学生,善于启发学生,培养学生的地理思维和情感,在“情境-问题-探究-解决-提炼-拓展”这一过程中,构建网络,提升能力,内化素养。

高三地理备课组的邹明轩老师带来了一节《认知冲突视角下再探植被与自然环境的关系》的自然地理一轮复习公开课。为邹老师本节课从“植被的生态功能”这一原有认知出发,通过设计“黄土高原土壤干燥化”和“绿色荒漠”两个案例引发学生的认知冲突,再通过课堂学生自主合作探究实现认知重构与提升。整节课目标清晰,思路流畅,师生互动高效,课堂氛围活动,得到了听课老师和同学们的一致好评。

课后,聘请评课专家广东省骨干教师、东莞市名师工作室主持人张峰铭老师参与评课。东莞六中潘友谊老师、莞中罗丽华老师、东华高中杨熙安老师、实验中学李强老师等对四位老师的课进行了认真的评析;张峰铭老师针对同课异构的两堂课进行了精彩点评,张峰铭老师指出的课堂“五化”:知识情景化、情景问题化、问题活动化、活动成果化、成果可视化让参会老师受益良多。

体育科组

钟石南老师课题:《篮球传切与掩护配合的运用》,钟石南老师整堂课紧紧围绕篮球掩护配合运用这一核心展开教学,各个教学环节都紧密围绕知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度的目标进行设计和实施,目标清晰,导向性强,最终也较好地实现了既定教学目标。

前来观摩的老师对该课例表示肯定,认为钟石南老师在教学中根据教学内容和学生的实际情况,灵活运用了多种教学方法,每种方法都运用得当,在不同的教学阶段发挥了各自的优势,相互配合,有效促进了学生对知识和技能的掌握,提高了教学效果。此课例为篮球配合运用教学提供了有益的借鉴。

美术科组

梁莹老师通过拓印方式引出隶书课题:《隶书——至“扇”至美》,介绍隶书起源与发展,引导学生发现笔画、结构之美,领略章法形式美及作品意蕴美。学生还在团扇上书写“礼”,感受古今“礼”文化,全面理解书法艺术的多样性和丰富性。

东莞市教育局教研室美术教研员黄旭穰老师对该课例表示肯定,认为梁莹老师在教学中注重培养学生的书法审美和文化素养,既巩固基础知识,又鼓励学生创新和尝试,充分调动了学生的学习积极性。课堂结构清晰,教学思路明确,教学方法得当,课堂氛围良好,是一堂成功的书法教学课。此课例为书法教学提供了有益的借鉴和启示。

心理科组

黄燕儿老师课题:《谁痛苦谁改变》。人生有三事:本人的事、他人的事、老天的事。黄老师通过“三阶五步”的情境体验引导学生在活动过程中进行观察和思考:高中生人际交往中,遇到痛苦时会怎么做?巧用简快身心积极疗法的理念与技巧,引导学生逐步理解自己人际痛苦的根源,并积极探索适合自身的人际交往技巧。

评课老师们在肯定心理课堂有实用效果的前提下,共同探讨了心理课堂的预设性与生成性、知识性与趣味性等问题,明确了心理课堂教学进一步努力的方向。

名家引路 指点迷津

本次教学开放日特别邀请王后雄教授,王教授以《高考命题的新趋势及高效提分的备考策略》为题,从“素养为本”的高考命题特征、高考命题的趋势及特点展开,给我校教师解读了高考评价体系,强调高考命题以素养为本,具有题型创新、重视时政热点、考察思维品质和关键能力等特征,要坚持四大原则和稳中求进策略。最后王教授分享了高考十大高效提分策略,包括树立提分信心、量化管理、掌握解题模型、消除考场恐惧、提高答题速度等,通过多种方法帮助学生在高考中高效提分。

王教授的讲座紧密围绕高考备考的核心要点,为我校中学的教学及备考策略提供了宝贵的指导与启示。与会教师们纷纷表示受益匪浅,此次讲座极大地促进了他们提升高考备考工作的效率。

“双新”谱新篇,合力共成长。此次教学开放日是我校教育教学成果的一次全面展示,是莞外课堂的一次全新探索。期待在未来的日子里,我们继续携手前行,秉承“双新”理念,不断优化课程设置,改革教学方法,共同创造教育的美好未来,一起见证东莞外国语学校的下一个辉煌十年。

撰稿:李艳珊、高中各科组

初审:魏德才

复审:龚建兵

终审:吕雪玲