今年5月22日,杂交水稻之父袁隆平爷爷永远离开了我们。袁老曾经说过只有亲身下过稻田,体会过“锄禾日当午”艰辛的人,才会对“粒粒皆辛苦”有深刻体会。一粒小米饭里藏着大世界,为了致敬不朽的丰碑,让学生明白米饭来之不易,发自内心懂得珍惜粮食,六年级级部为学生精心设计了围绕每个人盘中的这颗“米”之研学课程——劳动励心智,实践出真知。

一、千里稻花应秀色,书香少年作农耕

暖阳金秋,和煦微风迎面吹来,17日清晨六年级的同学们排着整齐的队伍,唱着嘹亮的国歌,举行庄严的授旗仪式,而后到达麻涌古梅生态农业园开启为期三天的研学课程。

(研学启动仪式,谭萍级长发言)

稻花香里说丰年,一眼望去,农业园风吹稻浪,鸭鹅成群,农作物种类繁多。在教官、老师和农民伯伯的辅导下,同学们一个个戴起毡帽,拿上镰刀,化身敬业小农夫。割稻谷,体验脚踏式打谷机,当脱谷机把一粒粒稻谷脱出来时,同学们举起稻草大声欢呼起来,兴致勃勃,干劲十足。

(割稻谷,体验脚踏式打谷机)

有的同学利用打好的谷杆扎起了稻草人,还有的同学则用稻杆编起了跳绳,金色的稻田里精彩纷呈。最后每个班级都收到了满满一大袋稻谷,稻谷随即被农民伯伯运到开阔的水泥地上由同学们进行晾晒。同学们拉着木耙,将稻谷趴开趴匀。晾晒稻谷可以使其水分蒸发,没有了水分的稻谷呼吸作用减弱以便帮助其减少营养成分的流失。割、脱、晒、收稻谷,忙碌了一天,同学们各个汗流浃背,怪不得诗中有云“粒粒皆辛苦”!

(编稻草人,晒谷子)

(学生用稻杆编绳游戏)

(稻田大合影)

二、目及之处泛黄黄,生物课堂在菜园

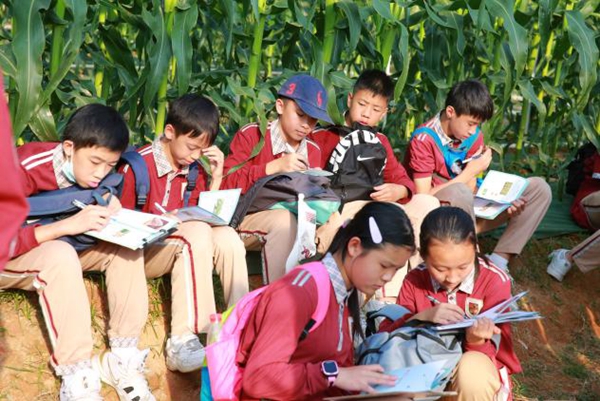

黄瓜和黄色的玉米又有怎样的丰富知识呢?同学们跟随周博士一起走进菜园,学习农产品生物知识。青色的瓜为什么叫黄瓜?青瓜的花、果有什么特征?凭借玉米获得诺贝尔奖的科学家是谁?同学们用眼睛观察、用耳朵聆听,对每种植物都有深深的探索之情,怀揣敬畏之心去了解植物。不放过任何一处细节,认真记录在笔记本上,用头脑思考、用心灵对话,收获满满。最后亲自栽种玉米苗,松土、播种、移土,浇水、施肥...每个步骤都有条不紊的进行着。这种深入浅出的教育方式,同学们学到了种植的知识,更体会到了劳作的不易。

(生物课堂之青瓜)

(生物课堂——玉米)

(学生体验栽种玉米)

三、稻谷变身米粒珠,亲历太粮生产库

“一粒米,三餐饭”,大米为我们提供生命的能量。为了深度了解稻谷变身大米的每一道生产工序,探索米文化,同学们来到厚街太粮米业生产库及展厅寻找答案。通过全景VR视频中近距离观看大米的自动化生产过程,从现代科技的脱谷技术、精密的筛选仪器、抛光工艺;再到大型打包装运机器人一条龙的智能生产线,最后自己动手制作寿司。同学们纷纷感叹科技进步的强大和一粒米背后丰富的故事。

(观看大米自动化生产过程)

(学生用米饭做青瓜寿司)

为了更进一步了解厚街的历史文化风貌,同学们来到厚街鑫源食品文化博物馆,通过图片、文字、模型展览学习了厚街悠远的美食历史,感受岭南食品文化的魅力。

(体验,认真记录米文化)

四、米粒烹制盘中餐,绝知此事要躬行

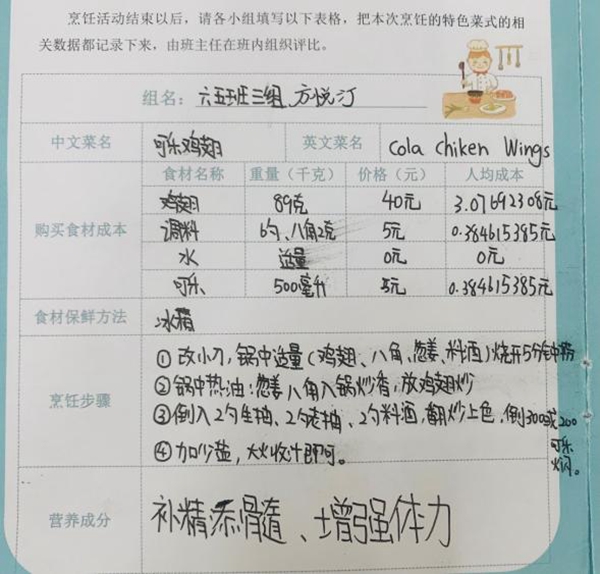

一颗稻谷,从种下到收割,再到晾晒直至进入到碾米仓库加工等一系列工序同学们都通过课堂与实践相结合的方式学习与体会。最后我们安排了一场厨神争霸赛与丛林探险以缓解孩子们的疲劳。摘青瓜、洗菜、切菜、洗锅,生火、配料、掌勺、摆桌,最佳菜肴制作、介绍、评比,顿时一派热火朝,团结、创造、珍惜、分享的品质流溢在同学们的言行之中。

(热火朝天的厨神争霸赛)

(获奖菜肴制作代表与部分评委合影)

(丛林穿越后大合影)

结语:行走的课堂,且歌且赋诗

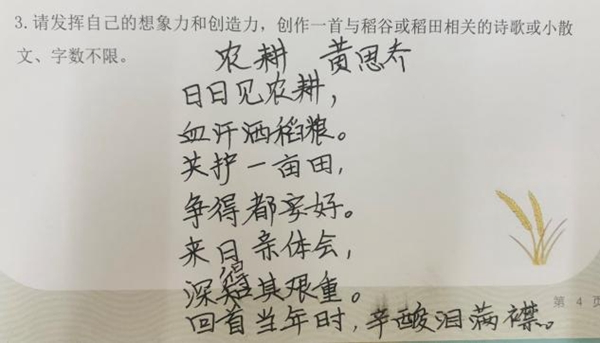

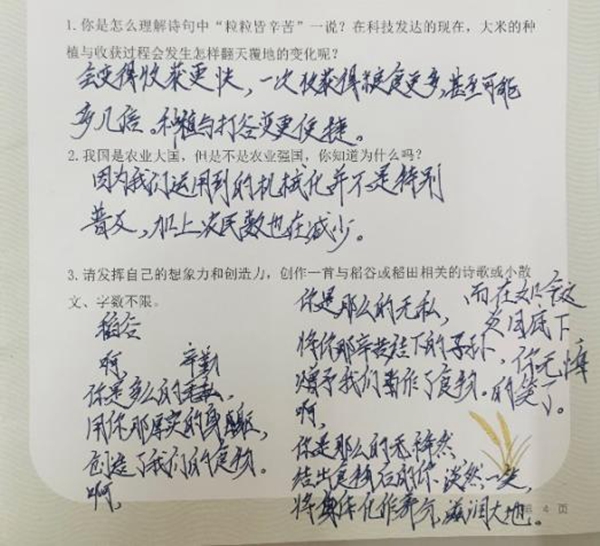

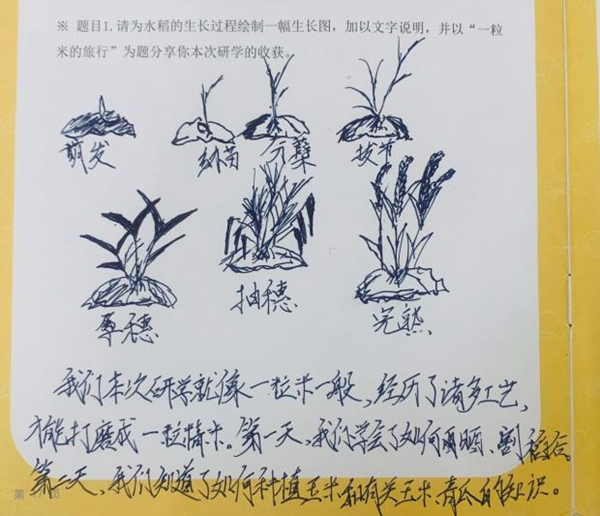

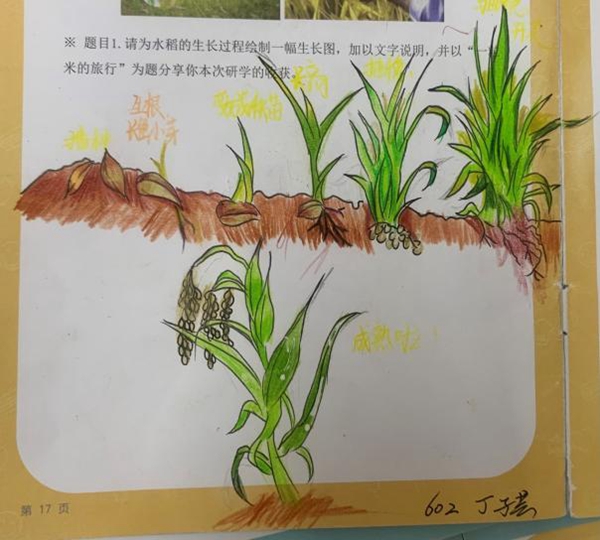

“怀念袁老的最好方式就是珍惜每一粒粮食。”三天的研学课程会结束,但那一颗颗珍惜粮食的种子却在同学们的心田悄然开放。不信,请看他们的作品:一首首与稻谷和劳作相关的小诗,一份份菜肴制作清单,一幅幅唯妙唯肖的水稻生长图。

(创作稻谷小诗)

(菜肴制作清单)

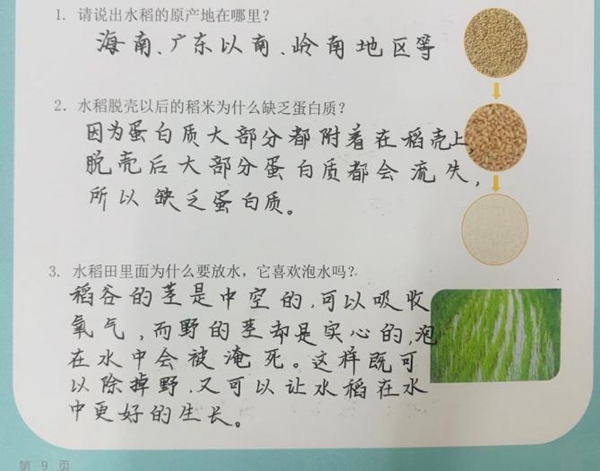

(水稻知识)

(绘制水稻生长图)

撰稿:吴春芳

审稿:谭 萍

编辑:杨 笛