2019年11月22日上午,东莞外国语学校初一年级师生来到松口古镇和叶剑英纪念馆开展了研究性学习活动。

第四站 松口古镇

松口是客家人下南洋的起始地,由于水路交通的便利和华侨的往来频繁,使得这里成为粤东的商贸重镇。松口的兴衰变迁是客家文化发展壮大的缩影,是客家人“穷则思变”的移民文化的历史纪念。松口古镇的特殊意义是本次研学实践活动不得不在这里开展的原因所在。

同学们身在其境,以亲眼所见,亲耳听闻的方式,容易调动自己的感受能力,强化自己的认知记忆,进而培养了观察能力、思考能力。随着研学知识点的逐层铺垫,面对客家移民潮这样一个巨大的历史课题,同学们运用多学科知识,聚焦问题,发散思维,整合线索。

松口古镇的行程包括移民广场、火船码头、世德新街三部分。在中国大陆唯一的移民广场上,同学们需要探究、感受眼前这座名为“家园”雕塑的寓意——七个和平鸽代表的是客家人移民前往的七大洲,紧紧缠绕在一起的榕树枝叶则是让客家人血脉相连的文化根基。

走进火船码头和世德新街,同学们在老师的指引下,得以通过调动多重感官全方位感受梅州的自然环境和人文风貌。

一、观察古镇风貌

学生们用慧眼捕捉了古镇独具特色的风貌。老街街道两旁的商铺整齐排列,既有着古朴的木板铺面,又有着特殊的南洋风格。中西合璧的骑楼,老旧斑驳的外观,百年历史的商店,无一不在体现着这条老街曾经的繁荣热闹和外来文化留存的印迹。火船码头的河流水势平缓,河岸宽阔,水量充沛,河对岸是起伏的山坡,茂密的树林,这正是山地众多,水势良好的松口地区发展水上贸易的先决条件。

二、体验松口文化

街道两旁独具特色的店铺吸引着同学们的目光。同学们亲口品味松口人舌尖上的味道,品尝着客家的沙田柚、仙人粄、炸肉丸、柚子皮、企炉饼等松口美食,以及一方水土养一方人的地域饮食文化。细心的同学们通过比较发现,客家人不仅嗜盐,同样嗜甜。客家人的这一饮食习惯同样与当地的自然环境和当地人的生产方式密不可分。

三、探寻历史变迁

建筑和自然景观是历史的见证者,而生活在这里的当地居民才是一部活历史。采访更是同学们实地调研,收集资料的必备技能。“火船码头”用途是什么?商业街是如何发展起来的,为什么会带有鲜明的南洋风格?同学们为了解答内心的疑问,便开始了对当地居民的访问。听到同学们热情礼貌的问候,看到同学们求知若渴的眼神,好客的客家人对同学们讲起了祖先下南洋的故事。

清末以来,战乱频仍,政局混乱,民不聊生。客家人生活的偏远山区依然不能幸免,只靠农耕难以维系生计。松口不临海,所以下南洋的客家人要先乘船到达汕头方能出海。中国人历来安土重迁,又加上路程的颠沛流离,可想而知,客家人的下南洋需要多大的勇气。但正是这大胆的冒险,开拓了客家人的生存版图。衣锦还乡的传统观念又让客家人反哺家乡经济,回乡发展贸易商业,促进了松口一带的繁荣。一个个生动鲜活的讲述,学生们充分感受到客家人的家国意识和忧患意识。

通过以上多种形式的探寻,同学们立足真实情景下的户外课堂,全方位开放自己的记忆通道,不仅增强了对客家移民历史的了解和思考,而且丰富了自己的知识面,提高了自己的沟通和表达能力,更增强了民族自豪感,培养了海纳百川的精神格局。

第五站 叶剑英博物馆

叶剑英元帅作为客家优秀人物的代表,家喻户晓的革命领袖,是中国伟大的无产阶级革命家,几次在共产党的生死存亡关头发挥了不可磨灭的作用。叶剑英元帅的事迹是开展爱国主义教育、学习传统革命精神的优质素材。

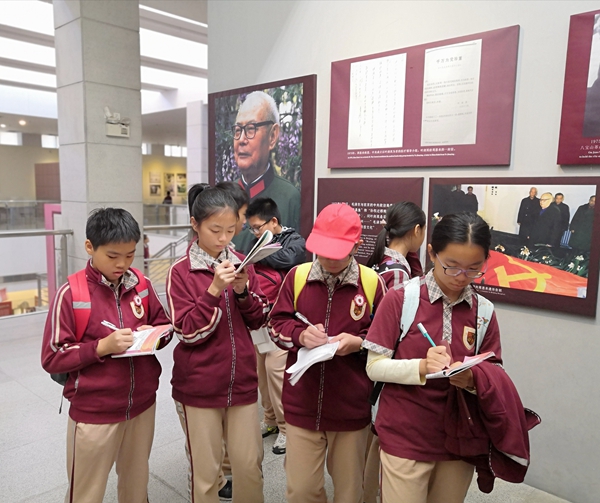

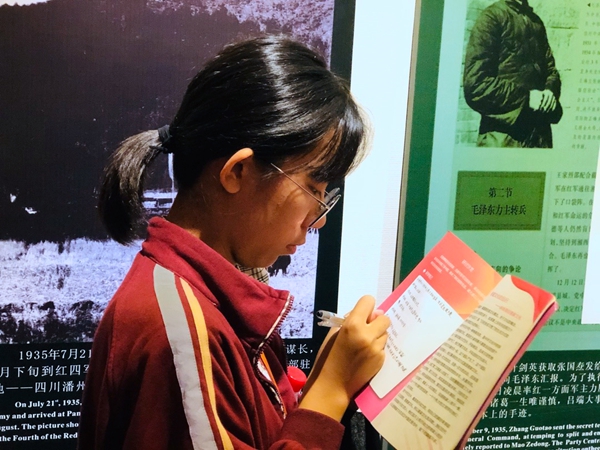

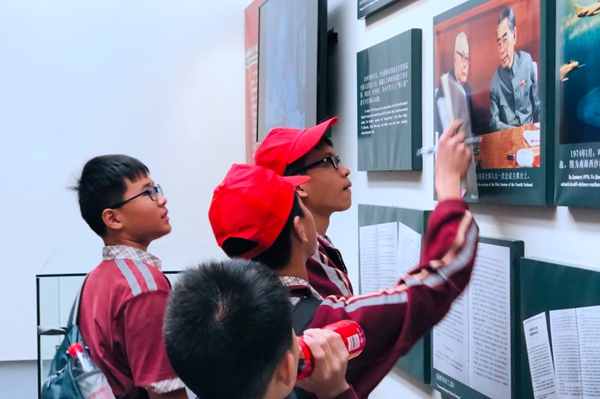

叶剑英纪念馆的研学活动主要包括两部分,一是参观博物馆,学习叶剑英元帅的光辉事迹。二是探究讨论革命精神的现实意义。该活动旨在培养强化学生们文明参观的礼仪修养,深入认识叶剑英在革命解放事业和改革开放事业中的突出贡献,激发了同学们对于革命爱国英雄的崇敬之情。

叶剑英纪念馆包括照片、题词、办公用具等,以五个阶段、20个专题展示了叶剑英同志光辉而伟大的一生。同学们借助实物、影像、文字等资料,通过观察、听讲解、记录等方式,整理出叶帅的人生轨迹和关键节点。在蒋介石的威逼利诱之下,他毅然决然的选择了革命道路。在新中国成立的困难时期,他几次让国家的前途命运转危为安。这些故事彰显着叶剑英元帅坚定不移的革命信仰和大局为重的睿智胸怀。

参观结束后,同学们庄严列队,在叶帅铜像前面朗诵诗词,以献花的方式深切缅怀这位革命英雄。这庄严肃穆的环境营造了良好的集体爱国主义教育氛围,这平静有力的仪式感更是潜移默化、润物无声的教育过程。

温暖保障篇

师者,父母心也。学生不仅仅是传授知识的对象,更是需要呵护关怀的群体。面对着自立能力尚且不足的孩子们,教师们肩上背负着照顾好他们的重任。研学期间,老师们除了要确保同学们学有所获,更要保障他们的健康作息。

学生们吃得怎么样?睡得好不好?有没有带够衣物?老师们不但用言语询问关怀,还要眼见为实。于是,教师们总是在临睡前一个个走进学生们的房间,指导他们洗漱,调整好房间的温度,看着他们整理好床单,叮嘱他们喝些热水,才能放心就寝,落下心中的大石。因为有了教师们全心全意的关怀,尽心尽力的保驾护航,才保障了学生们的健康安全,也让偶尔的突发情况尽在研学团队的可控范围之内。

结语篇

在中国客家文化最绚烂的城市,这文明好客的客家人聚居地——梅州,同学们度过了三天充实而又愉快的时光。

研学课程内容上囊括了客家文化的起源,发展,变迁,实现了历史、人文、生物、地理的多学科融合,培养了同学们交流、合作、探究的学习能力,创新性的实现了课堂内外的联动互补。

在研学旅行课程中,同学们认识了客家名人、触摸了客家建筑、品尝了客家美食、了解了客家华侨、感受了客家“非遗”、客家习俗,学唱了客家山歌。余秋雨先生说:“在整个中华文化中,最具有行动力的用自己的脚步来表现自己文化选择的,是客家文化。”客家文化强化了中华文化的4个特点:天下意识,亲情意识,文教意识,忧患意识。客家人以自己的一路流浪,向世界展现了中华民族的智慧和坚韧,勤劳和强大。

这次研学,同学们走进了一个精彩的生活大课堂。不仅开阔了视野,陶冶了情操,丰富我们的情感,更彰显初一年级学生的团队精神、集体意识,培养了坚韧顽强、雷厉风行的优秀品质。同学们也更好地领悟纪律的含义、高贵的修养,收获最美的情谊,存留属于青春岁月的永恒记忆。

有人说过:“要么旅行,要么读书,身体和灵魂总要有一个在路上”。

研学旅行,是身体和灵魂同时在路上,是学与思、学与行的更高境界。美好健全的人生,读书、旅行,缺一不可。

研学旅行课程的实践时光虽然短暂,学习的步伐却永不停歇。一个人读过的书,走过的路,遇见的人都会逐渐成为他身体和思想的一部分,沉淀内化成他的品德、见识与修养。我们有理由相信,莞外的老师们为同学们铺就的这条研学之路,将通往更广阔绵长的生活天地,将直抵更加深刻隽永的生命记忆。

撰稿:赵浩波、张悦、陈晶、尤佳、汪媛

审稿:孙军棵、梅淑萍

编辑:陈钰尧